«Сталинское барокко» в «расстрельном списке» реновации

Одна из читательниц дала ссылку на свой очень эмоциональный пост. Настоящий крик души, который я прекрасно понимаю. Она нашла в «расстрельном списке» им. тов. Собянина действительно яркие памятники сталинской архитектуры на ул. Руставели, которые до сих пор служили украшением и изюминкой этого окраинного района Москвы. Это весьма наглядный пример того, что пропагандоны «реновации» называют «убогими хрущёвками».Вот что пишет автор поста по ссылке:

В декабре я там была после большого перерыва. И поснимала эти 3 дома. Надо ещё поехать поснимать, а то не всё тогда успела снять, что хотела.

Итак, это три дома (комплекса) по ул. Руставели, которая раньше называлась Правым проездом Бутырского Хутора:

дом номер 3, дом номер 9, дом номер 13.

Дом 3 — левый корпус и центральный корпус. А правый уже снесли:

Дом 9 («Зелёный дом»):

Дом 13 («Жёлтый дом»):

Все фотографии, которые я сделала, побывав там в декабре 2016 года, здесь :

https://fotki.yandex.ru/users/zxcas

Без обработки — просто нет времени. Но надо бы выбраться ещё раз, чтобы доснять. Но теперь осенью, когда листвы не будет. Ещё можно будет отснять. Программочку-то притормозили чуток — поскольку поднявшиеся волночки могут обернуться девятым валом, электоральная благодать вдруг испарится куда-то, и что тогда? Вот они теперь с благостными выражениями лиц усыпляют всех приторными речами — дескать, шероховатости сейчас уберём, подработаем и будет вам щастье. А пока у Сергея Шаргунова (который один из тех четырёх (!!!) депутатов Думы, которые проголосовали против «программы реновации»), квартиру спалили. Полиция сказала сразу же — поджог. Вопросы есть?

Сталинский ампир в архитектуре

Жилой дом на Котельнической набережной. Арх-ры Чечулин, А. К. Ростковский. Курировал строительство Лаврентий Берия. 1937-1952 гг. Высота здания 176 м., 32 этажа.

Сталинский ампир – – лидирующее направление в архитектуре советской России с 1936 по 1955 гг. Этот стиль отражает советскую идеологию, культ личности руководителя государства.

Здания в стиле ампир в Москве помпезны и величественны. Для сталинского ампира в архитектуре характерно использование архитектурных ордеров, барельефы с советской символикой, композиции из скульптурных фигур трудящихся, спортсменов, военных. В оформлении фасадов домов используется мрамор, гранит, бронза.

Ампир в сталинском варианте представлял архитектуру как искусство на основе классики Древнего Рима. Основой стала ордерная архитектура с ее четкими пропорциями и торжественным декором. Добавление советской символики в архитектурный ордер придавало идеологический окрас и подчеркивало оптимистический характер архитектурного подхода, что соответствовало общей направленности социалистического реализма.

Социалистический реализм – идеологический подход к художественному творчеству, внедряемый партийными органами СССР.

Архитектура Москвы, столицы СССР, — по замыслу руководства страны должна была отражать торжество идей социализма. В 1935 году был составлен план реконструкции Москвы, предусматривающий создание архитектурных комплексов, которые были призваны демонстрировать мощи и силу государства рабочих и крестьян.

Так же как социалистический реализм в живописи и литературе новые формы архитектурного проектирования были внедрены в сознание архитекторов и конструкторов. Сталинский ампир в архитектуре возник не в ходе преобразования модных направлений в зодчестве, а путем планомерного и направленного воздействия со стороны государственных структур на деятельность творческой интеллигенции. Власть включила архитекторов, как и других представителей искусства в общегосударственную систему, прославляющую и возвеличивающую Страну Советов.

Элементы ампира особенно ярко проявились в послевоенный период на волне всеобщего ликования. Этот вид ампира отличается от наполеоновского стиля внешним отсутствием единовластного начала. В декоре сооружений московского ампира преобладают символы Советского Союза: серп и молот, пятиконечная звезда, фигуры тружеников села и предприятий.

По предложению Сталина в 1947 г. было принято постановление «О строительстве в Москве многоэтажных зданий». Предполагалось создать восемь высоток, которые должны были определить образ столицы и отразить общую идеологическую направленность, включив определенный декор в ордерную систему в архитектуре. Выбранное количество сооружений было связано с 800-летием Москвы (восьмое здание так и не было построено – после смерти Сталина его строительство было прекращено).

После 1945 года архитектура стала средством внушения оптимизма, победных идей, уверенности в будущем, и монументальные строения служили наглядной пропагандой. Ярусы и башни высотных зданий на основе классического ордера в архитектуре должны были стать продолжением архитектурных принципов Кремлевского ансамбля.

Крупные скульптурные композиции, высокие шпили, колонны, гранит, мрамор, бронза, позолота, светлая отделочная плитка делают здания в стиле сталинского ампира узнаваемыми и запоминающимися. Они стали доминантой московского ампира. Эти сооружения сталинского ампира рассматривались идеологами советского периода как естественное дополнение к русской природе и характеру народа. Даже то, что сами высотные здания в стиле ампир в Москве очень напоминали аналоги, построенные за несколько десятилетий до этого в США, не смущали архитекторов, которые утверждали, что сходство это только внешнее и поверхностное, и американские строения не несут той идеологической и эмоциональной нагрузки, которые дают московские здания.

Архитектурным образцом высоток в стиле сталинского московского ампира было здание муниципалитета Манхеттена — Манхеттен Мьюнисипэл Билдинг (Manhattan Municipal Building) в Нью Йорке. 1909-1912 гг. Арх. У. Кендалл.

Здание имеет 40 этажей. Высота 177 м. Крышу венчает установленная в 1913г. позолоченная восьмиметровая статуя Гражданской Славы — Сивик Фэйм (Civic Fame) -работы скульптора А. Вейнманом. В левой руке у статуи пятизубцевая корона, олицетворяющая пять округов Нью-Йорка; пять куполов сооружения также представляют округа. В ее правой руке статуи — ветвь лавра и щит — символы победы и величия. На основе этого архитектурного проекта возводились строения в Кливленде — Терминал Тауэр (Terminal Tower), Детройте – Фишер Билдинг (Fisher Building), в Чикаго — Ригли Билдинг (WrigleyBuilding).

Манхеттен Мьюнисипэл Билдинг. Нью Йорк. 1909-1912гг. Арх. У. Кендалл.

Эйхенбаум, Борис Михайлович(1886-1959) — российский литературовед. В 50-х годах, присутствуя в Комарово на строительстве дачи одного из деятелей, получившего Сталинскую премию, Б. М. Эйхенбаум произнес: «Ампир во время чумы…»

Завершение периода сталинского ампира в Москве приходится на 1955 г.

В Постановлении ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» сталинский стиль был назван «украшательством» и запрещен.

Широко известное выражение «ампир во время чумы» Б.М.Эйхенбаума* точно отражает соотношение помпезности и величественности зданий и состояние гражданского общества, трагедии эпохи, унесшей миллионы жизней.

Примеры сооружений и зданий в стиле сталинский ампир

Арка Главного входа ВСХВ в Москве. Построена в 1939 году по проекту архитектора Л. Полякова. До наших дней не сохранились барельефы на пилонах и на внутренней части.

Арка Главного входа ВСХВ, Москва. 1939 г. Арх. Поляков.

Министерство иностранных дел – здание, типичное для ампира в Москве. (1948-1953гг.) Архитекторы В. Г. Гельфрейх и М. А. Минкус, конструкторы С. Д. Гомберг и Г. М. Лимановский.

Министерство иностранных дел.

Здание имеет 27 этажей. Высота здания 172 м. Фасадом здание в стиле ампир выходит на Бородинский мост. Смоленскую улицу.

Устремленность вверх подчеркивается шатровым навершием крыши, которые стали общей чертой для московских высоток. Фасад облицован керамическими блоками, цоколь отделан красным гранитом.

На основном фасаде – герб СССР. Портал сооружения декорирован лепниной (скульптор Г.Мотовилов). По сторонам портала построены обелиски из темного гранита.

Главное здание МГУ. Москва.1949-1953 гг. Архитекторы: Л. Руднев, П. Абросимов, С. Чернышёв, А. Хряков, инженер-конструктор

Главное здание МГУ. Москва. 1949-1953 гг. Архитекторы: Л. Руднев, П. Абросимов, С. Чернышёв, А. Хряков.

За сталинским ампиром стояла твердая позиция руководства страны: сформировать у населения оптимистическое восприятие жизни. Ордерная архитектура являлась необходимым элементом идеологического режима и мифологии. Сталинский ампир, воплощенный в зодчестве, нельзя оценить, не обращая внимания на его утопический характер, который выражался в идеях коммунизма, связывающих идеологию Древнего Рима и советской страны.

Автор: Марина Калабухова

Истоки сталинского ампира — АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ — LiveJournal

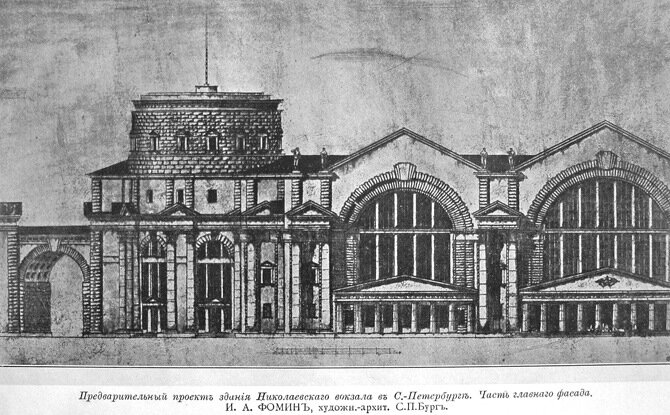

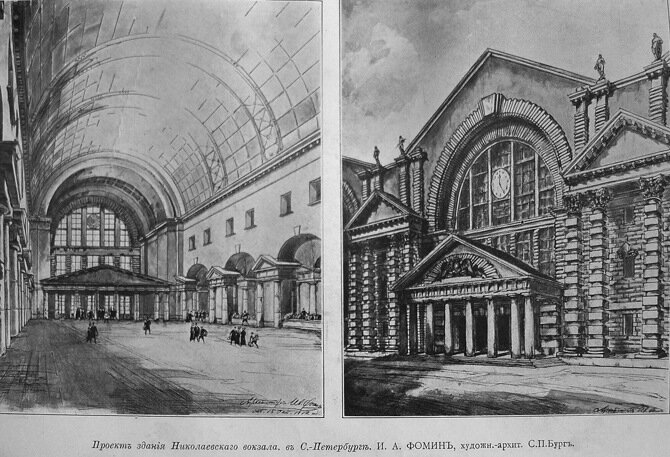

Два проекта, два архитектора. Проектам не суждено было реализоваться. Но обоих авторов, почти ровесников, ожидало большое будущее. Они не сгорели в огне революци и репрессий, а стали очень даже успешными советскими зодчими, столпами сталинского ар-деко и неокласицизма 1930-х. Имена известные — Иван Фомин (1872-1936) и Владимир Щуко (1878-1939).В 1912 году проводился конкурс на капитальную реконструкцию Николаевского (сейчас Московского) вокзала в Петербурге. Фактически перед участниками стояла задача постройки нового здания, концептуально обозначавшего парадные ворота имперской столицы и этому соответствовавшего высокому назначению. Поэтому проекты в значительной степени идейны, с особым подтекстом и знаковыми аллюзиями. Проект Фомина более романтичный и пиранезианский. Проект Щуко более ретроспективный, с конкретными цитатами из петербургских зданий-символов — Михайловского замка и Адмиралтейства. Оба замысла сближает принадлежность к исключительно монументальной, почти брутальной по характеру разновидности неоклассицизма 1900-1910-х — гипертрофированные укрупненные формы, колоссальный ордер и фактурный необработанный камень.

Вот откуда растут ноги сталинского ампира, расцвет которого начался всего спустя двадцать лет, если отсчитывать от 1912 года. И Фомин, и Щуко просто продолжат в рамках советской империи делать то, что уже хорошо умели. И не только они.

Еще проекты

Сталинское барокко – Коммерсантъ Санкт-Петербург

В корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка «Аркадий Пластов. Почва и судьба», приуроченная к 120-летию одного из наиболее узнаваемых советских официальных художников. В основном выставка собрана из вещей, хранящихся в поистине необъятном собрании наследников художника, также произведения из своих коллекций предоставили Третьяковская галерея, Русский музей, Ульяновский областной художественный музей, музеи Тулы, Саратова, Твери. Вместе с работами самого Аркадия Пластова экспонируются произведения его отца, сына и внука. На настоящее советское искусство смотрела КИРА ДОЛИНИНА.

В Государственном Русском музее (ГРМ), похоже, свято уверены, что главные политические события международного уровня, проходящие в Петербурге, надо встречать персональными выставками Аркадия Пластова. Может, это примета такая, ведь Тегеранская конференция, на которой Рузвельту и Черчиллю демонстрировалось пластовское полотно «Фашист пролетел», прошла для советских властей чрезвычайно удачно. В 2006 году саммит лидеров стран «восьмерки» прошел в сопровождении ретроспективы Пластова. А теперь, день в день с открытием саммита G20, все тот же Пластов заполонил городские афишные тумбы. Понятно, что никто из глав государств в ГРМ в эти дни не заглянет, но чем черт не шутит: в 1944-м второй фронт открыли, по легенде, как раз под влиянием трагической композиции Пластова — может, и сегодня как-то сирийская проблема разрешится.

Эта кампания, конечно, все-таки из разряда анекдотических совпадений, а вот идея открыть в 2013 году выставку, на которой зрителя прямым ударом в лоб встречает огромный пластовский «Колхозный праздник», — это уже совсем не шутка. Картина и без исторических коннотаций сильная — безумное нагромождение людей, цветов, еды, питья, белых зубов, светящихся глаз и розовых щек грозит головокружением. Но основная проблема тут в дате — все это абсолютно неприличное изобилие написано в 1937 году. И написано художником, который большую часть из прожитых им к тому времени 44 лет провел в родной деревне Прислонихе Симбирской губернии и который лучше других, городских, врунов знал, что такое советская деревня 1930-х годов. Жу

«сталинское барокко» « Книжная лавка

Сталинский ампир (от фр. empire — «империя» и по аналогии с ампиром), также сталианс — одно из лидирующих направлений в архитектуре, монументальном и декоративном искусстве СССР с середины 1940-х до середины 1950-х годов. В средствах массовой информации используется как неформальное обозначение всего многообразия сталинской эклектики.Символ сталинского ампира — знаменитые сталинские высотки в Москве. Сталинский ампир в декоре помещений — это, в частности, массивная деревянная мебель, лепнина под высокими потолками, резные шкафы, бронзовые светильники и статуэтки.

Концом эпохи сталинского ампира считается Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Ста́линская архитекту́ра (также сталиа́нс) — направление в архитектуре СССР с середины 1930-х до середины 1950-х годов, представляющее собой собой характерный узнаваемый сплав нескольких архитектурных стилей и отличающееся от предшествующих направлений в архитектуре СССР и архитектуры 1930-1950-х годов за рубежом. Пришедшая на смену рационализму и конструктивизму в период правления И. В. Сталина, архитектурная политика способствовала становлению классического монументального стиля, во многих чертах близкого к ампиру, эклектике и ар-деко. Нередко сталинскую архитектуру, с ее монументализмом, идеологичностью, культом героического прошлого, рассматривают в контексте тоталитарной архитектуры XX века и усматривают в ней типологически сходные черты с современной ей итальянской и немецкой архитектурой, однако в сталинской архитектуре обнаруживается немало сходств с неоклассическими архитектурными направлениями первой половины XX века, не связанными с тоталитарными государствами, например с североевропейским неоклассицизмом. После окончания Второй мировой войны сталинская архитектура, достигшая своей зрелости и широко распространившаяся по городам СССР, проникла в страны Восточной Европы, Китай, КНДР. В России начала XXI века наблюдается интерес к сталинской архитектуре, проявляющийся в попытках её упрощенного копирования («новые сталинки») и реконструкции сталинских зданий с различной степенью воссоздания первоначального декора. Сталинская архитектура встречала и встречает самые полярные оценки — от признания её выдающимся достижением советского и в целом мирового зодчества до полного отрицания в ней какой-либо эстетической и художественной ценности. В значительной степени подобные расхождения в оценках архитектурного стиля связаны с неоднозначностью оценки самого сталинского периода в истории СССР.

Вебинар проводит 27 марта 2019 г. в 20:00 (время московское) Ирина Дедюхова.

Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре, заполнив следующую форму и оплатив участие. Обязательны для заполнения только поля Имя и E-mail.

Емейл в форме оплаты в форме регистрации должны совпадать. После оплаты и проверки администратором на этот емейл вам будет выслана ссылка для участия в вебинаре.

Оплатить Яндекс.Деньгами или банковской картой можно в форме ниже:

Оплатить Яндекс.Деньгами или банковской картой можно в форме ниже:Сталинское барокко | Общая Газета

Выставка живопись

В корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка «Аркадий Пластов. Почва и судьба», приуроченная к 120-летию одного из наиболее узнаваемых советских официальных художников. В основном выставка собрана из вещей, хранящихся в поистине необъятном собрании наследников художника, также произведения из своих коллекций предоставили Третьяковская галерея, Русский музей, Ульяновский областной художественный музей, музеи Тулы, Саратова, Твери. Вместе с работами самого Аркадия Пластова экспонируются произведения его отца, сына и внука.

В Государственном Русском музее (ГРМ), похоже, свято уверены, что главные политические события международного уровня, проходящие в Петербурге, надо встречать персональными выставками Аркадия Пластова. Может, это примета такая, ведь Тегеранская конференция, на которой Рузвельту и Черчиллю демонстрировалось пластовское полотно «Фашист пролетел», прошла для советских властей чрезвычайно удачно. В 2006 году саммит лидеров стран «восьмерки» прошел в сопровождении ретроспективы Пластова. А теперь, день в день с открытием саммита G20, все тот же Пластов заполонил городские афишные тумбы. Понятно, что никто из глав государств в ГРМ в эти дни не заглянет, но чем черт не шутит: в 1944-м второй фронт открыли, по легенде, как раз под влиянием трагической композиции Пластова — может, и сегодня как-то сирийская проблема разрешится.

Эта кампания, конечно, все-таки из разряда анекдотических совпадений, а вот идея открыть в 2013 году выставку, на которой зрителя прямым ударом в лоб встречает огромный пластовский «Колхозный праздник»,— это уже совсем не шутка. Картина и без исторических коннотаций сильная — безумное нагромождение людей, цветов, еды, питья, белых зубов, светящихся глаз и розовых щек грозит головокружением. Но основная проблема тут в дате — все это абсолютно неприличное изобилие написано в 1937 году. И написано художником, который большую часть из прожитых им к тому времени 44 лет провел в родной деревне Прислонихе Симбирской губернии и который лучше других, городских, врунов знал, что такое советская деревня 1930-х годов. Жуткая совершенно вещь. Как жуткой становится невинная вроде бы, почти пасторальная сценка с крестьянскими детьми, когда читаешь год (тот же 1937-й) и название, в 1937-м вряд ли ассоциируемое с чем-то мирным,— «Тройка».

Проживший свою особую жизнь на страницах всех советских учебников «Родной речи» Пластов почти исчез с поля зрения в конце 1980-х. В 1990-х о нем вспоминали разве что студенты, которым преподавали советское искусство, да в страшных своих снах пострадавшие от сочинений на темы его картин особенно впечатлительные бывшие советские школьники. В 2003-м в Москве показали его большую ретроспективу. Тогда критики смогли разглядеть в нем страстного и талантливого живописца от Бога, который, что бы ни писал, писал именно живопись. В 2009-м те же вещи уже смотрелись мрачнее — живопись Пластова вообще-то грязновата и нарочита, а вот лицедейства и приспособленчества в ней хоть отбавляй. Воздух явно сгущался. В 2013-м умение лгать так нагло и в лицо, как это делал Пластов, выглядит отвратительным. Рассказы о том, что мужик он был хитрый и умел прикинуться диким, немного не от мира сего деревенским бирюком, многое объясняют, но брезгливости не стирают. Да, ему можно было то, чего другим советским классикам не дозволялось, в первую очередь писать обнаженную натуру в промышленных количествах. Мол, он так к природе близок, а ню эти и есть сама природа. Да, Лениных он не писал, партсъездов тоже, но ведь, странное дело, и ню эти, и даже пейзажи как-то особенно нарочиты и лиричностью своей надрывны.

Аркадий Пластов, конечно, никаким диким мужиком не был. Он учился в Москве у Машкова, Корина, А. Васнецова, многого явно в столице насмотрелся, и собственные вещи его об этом рассказывают довольно подробно. Знаменитое «Купание коней» — густо замешанная смесь из Сезанна, Петрова-Водкина и столь модного в России рубежа веков Беклина. Все крестьяне на полях у Пластова родом из Милле. Не увидеть в пластовских обнаженных кисть поклонника Ренуара может только слепой. С таким набором художественных предков выжить в Союзе советских художников было и впрямь непросто. Пластов выработал несколько защитных приемов: его ню равны фруктам, это почти всегда немного натюрморты. Его пейзажи стигматизированы значимым металлом вроде трактора. И всем его полотнам нужны подпорки в виде идеологически правильного названия. Последняя традиция идет от передвижников, которые и чисто поле могли так обозвать, что всем становилось понятно, что эта картина о судьбах бедной их родины. В целом же, глядя на метры и метры этой тяжелой, перенасыщенной цветом и краской живописи, понимаешь, что главный урок выживания Пластову дало барокко — искусство смешения несмешиваемого, искусство двойного и тройного дна, многословное и многофигурное, дозволяющее художнику быть низким в лести и высоким в лирике.

Сталинское барокко

В основном выставка собрана из вещей, хранящихся в поистине необъятном собрании наследников художника, также произведения из своих коллекций предоставили Третьяковская галерея, Русский музей, Ульяновский областной художественный музей, музеи Тулы, Саратова, Твери. Вместе с работами самого Аркадия Пластова экспонируются произведения его отца, сына и внука. На настоящее советское искусство смотрела КИРА Ъ-ДОЛИНИНА.

Колхозному изобилию на картинах Аркадия Пластова невозможно поверить — написаны они в 1937 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Государственном Русском музее (ГРМ), похоже, свято уверены, что главные политические события международного уровня, проходящие в Петербурге, надо встречать персональными выставками Аркадия Пластова. Может, это примета такая, ведь Тегеранская конференция, на которой Рузвельту и Черчиллю демонстрировалось пластовское полотно «Фашист пролетел», прошла для советских властей чрезвычайно удачно. В 2006 году саммит лидеров стран «восьмерки» прошел в сопровождении ретроспективы Пластова. А теперь, день в день с открытием саммита G20, все тот же Пластов заполонил городские афишные тумбы. Понятно, что никто из глав государств в ГРМ в эти дни не заглянет, но чем черт не шутит: в 1944-м второй фронт открыли, по легенде, как раз под влиянием трагической композиции Пластова — может, и сегодня как-то сирийская проблема разрешится.

Эта кампания, конечно, все-таки из разряда анекдотических совпадений, а вот идея открыть в 2013 году выставку, на которой зрителя прямым ударом в лоб встречает огромный пластовский «Колхозный праздник»,— это уже совсем не шутка. Картина и без исторических коннотаций сильная — безумное нагромождение людей, цветов, еды, питья, белых зубов, светящихся глаз и розовых щек грозит головокружением. Но основная проблема тут в дате — все это абсолютно неприличное изобилие написано в 1937 году. И написано художником, который большую часть из прожитых им к тому времени 44 лет провел в родной деревне Прислонихе Симбирской губернии и который лучше других, городских, врунов знал, что такое советская деревня 1930-х годов. Жуткая совершенно вещь. Как жуткой становится невинная вроде бы, почти пасторальная сценка с крестьянскими детьми, когда читаешь год (тот же 1937-й) и название, в 1937-м вряд ли ассоциируемое с чем-то мирным,— «Тройка».

Проживший свою особую жизнь на страницах всех советских учебников «Родной речи» Пластов почти исчез с поля зрения в конце 1980-х. В 1990-х о нем вспоминали разве что студенты, которым преподавали советское искусство, да в страшных своих снах пострадавшие от сочинений на темы его картин особенно впечатлительные бывшие советские школьники. В 2003-м в Москве показали его большую ретроспективу. Тогда критики смогли разглядеть в нем страстного и талантливого живописца от Бога, который, что бы ни писал, писал именно живопись. В 2009-м те же вещи уже смотрелись мрачнее — живопись Пластова вообще-то грязновата и нарочита, а вот лицедейства и приспособленчества в ней хоть отбавляй. Воздух явно сгущался. В 2013-м умение лгать так нагло и в лицо, как это делал Пластов, выглядит отвратительным. Рассказы о том, что мужик он был хитрый и умел прикинуться диким, немного не от мира сего деревенским бирюком, многое объясняют, но брезгливости не стирают. Да, ему можно было то, чего другим советским классикам не дозволялось, в первую очередь писать обнаженную натуру в промышленных количествах. Мол, он так к природе близок, а ню эти и есть сама природа. Да, Лениных он не писал, партсъездов тоже, но ведь, странное дело, и ню эти, и даже пейзажи как-то особенно нарочиты и лиричностью своей надрывны.

Аркадий Пластов, конечно, никаким диким мужиком не был. Он учился в Москве у Машкова, Корина, А. Васнецова, многого явно в столице насмотрелся, и собственные вещи его об этом рассказывают довольно подробно. Знаменитое «Купание коней» — густо замешанная смесь из Сезанна, Петрова-Водкина и столь модного в России рубежа веков Беклина. Все крестьяне на полях у Пластова родом из Милле. Не увидеть в пластовских обнаженных кисть поклонника Ренуара может только слепой. С таким набором художественных предков выжить в Союзе советских художников было и впрямь непросто. Пластов выработал несколько защитных приемов: его ню равны фруктам, это почти всегда немного натюрморты. Его пейзажи стигматизированы значимым металлом вроде трактора. И всем его полотнам нужны подпорки в виде идеологически правильного названия. Последняя традиция идет от передвижников, которые и чисто поле могли так обозвать, что всем становилось понятно, что эта картина о судьбах бедной их родины. В целом же, глядя на метры и метры этой тяжелой, перенасыщенной цветом и краской живописи, понимаешь, что главный урок выживания Пластову дало барокко — искусство смешения несмешиваемого, искусство двойного и тройного дна, многословное и многофигурное, дозволяющее художнику быть низким в лести и высоким в лирике.

Кира Долинина

Kоммерсантъ